金継ぎのきっかけ

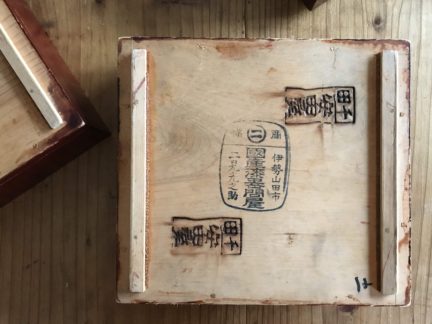

お客様から送られてきた割れた状態のコーヒーカップは、本来ならば捨ててしまいそうなそんな破損状態でしたが…、小さな破片も全部とっておいでで、ひとつひとつ大事に包んで送って下さいました。

おかげで器は美しく生まれ変わり、再び持ち主様の手のもとへお返しすることができました。

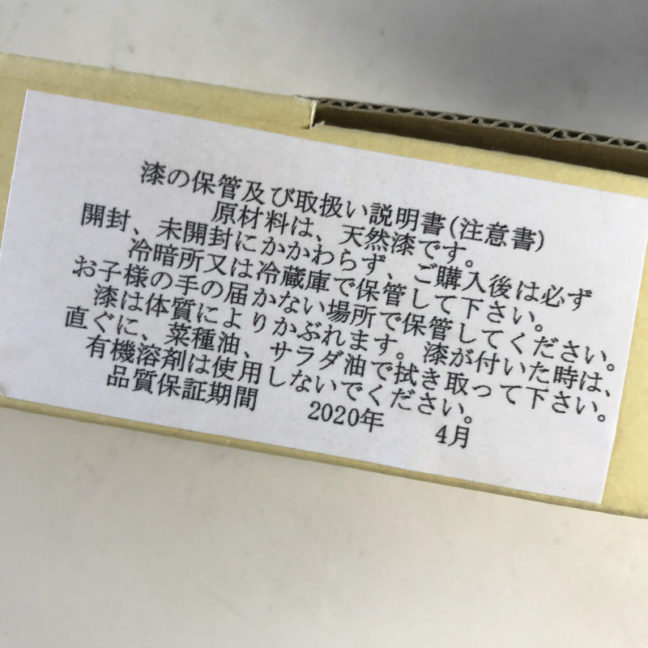

私が金継ぎをやるようになったのは単純に日本の伝統工芸が好きで金継ぎ作品の美しさに憧れて…、というのもありますが、モノをやたらと捨てずに直しながら長く使う精神に魅せられたのが大きいです。

元々環境への関心は強かったのですが、大学の恩師から様々な学びを得てからは、さらに強く環境を意識をするようになったのとともに、現状に危機感を覚えるようになりました。

この地球のサイクルを考えた時、今のままの大量生産と大量消費を続けていればこの先、必ず何かしらの歪みが生じてくると思います。近年、異常気象が日常的になっていたり、台風が超大型になってきてるのも、もしかしたら環境変化が始まっているサインかも。

地球を守りたいなんて的外れな綺麗事を言うつもりはありません。・・・が、私が壊れてしまった形を直すことで捨てられて終わりそうだったモノや、諦めそうだった誰かの心を助けたいと、、そんな風に思いながらコツコツ金継ぎ修行をしています。

とはいえ根本的に器好きなので、お客様からの預かりものを手にしては、「この器、可愛いなぁ…」なんて思いながらナデナデ、器を愛でながら行う作業は理屈抜きに楽しいものなのです。